(経理初心者向け)連結会計に出てくる「非支配株主持分」って何ですか??

こんにちは、ひめのです。

以前「連結会計って何??」というブログの中で、全体的な連結会計の概略と基本的な考え方について書きました。

今回は、連結会計を行う中で登場する「非支配株主持分」という科目にフォーカスして解説したいと思います。

「非支配株主持分」って何ですか??

例えばP社がS社の株式を過半数有している場合などは、P社が親会社としてS社を支配していることになり、連結会計の対象になり得ます。

このとき、親会社P社が100%S社の株式を保有していれば完全親子関係となりますが、100%保有していなかった場合の親会社以外の株主の持分のことを「非支配株主持分(ひしはいかぶぬしもちぶん)」と言います。

仮に80%保有している場合のイメージは下記のようになります。

つまり「S社を支配していない株主の持分がいくらあるか」という金額が連結財務諸表の貸借対照表上に「非支配株主持分」として表れてきます。

そして、連結損益計算書においては、当期純利益を「親会社株主に帰属する当期純利益」と「非支配株主に帰属する当期純利益」に分けて表示します。

なぜ、非支配株主に関連する科目が必要なのか?

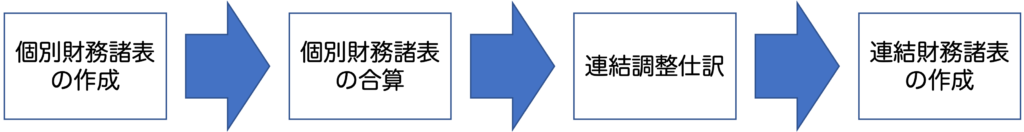

まず、連結財務諸表の作成過程をおさらいすると下記の手順となります。

連結対象となった会社の個別財務諸表をすべて合算して、いくつかの連結調整仕訳を行い連結財務諸表を作成します。

この連結手続においては、親会社の持分が100%ではない子会社についても全て合算しますので、非支配株主の持分も含めて合算していることになります。

したがって、子会社に対する親会社の持分が80%である場合は、残りの20%の部分は非支配株主の持分であることを示すため、連結財務諸表においてその金額を計上することとなっています。

資本連結とは??

次に、前段の概念を踏まえた具体的な会計処理の一例を解説したいと思います。

連結仕訳の一つに、資本連結というものがあります。

資本連結は、親会社の投資と子会社の資本を相殺し、非支配株主持分を計上する仕訳処理となります。

連結する前の親会社の財務諸表には、子会社に対する投資にかかる株式が資産の部に計上されています。

連結会計では、これを子会社の資本(純資産)と相殺し、連結後の資本金は親会社のみの資本金となり、利益剰余金についても、支配獲得後の子会社の利益剰余金だけが連結上の純資産に計上されていくことになります。

では、親会社Pが子会社S社の株式を80%保有している場合の支配獲得時の資本連結について、簡単な事例を紹介します。

上記の親会社と子会社の財務諸表を合算したあと、親会社の財務諸表にあるS社株式(200)と子会社の資本(250)を相殺しつつ、非支配株主持分(50)を計上するために、下記の仕訳処理を行います。

この連結仕訳を行うことにより、支配獲得時の連結財務諸表では親会社のみの資本金(300)と利益剰余金(200)となり、非支配株主持分(50)が計上されることになります。

以後、上記の連結財務諸表上の利益剰余金には支配獲得後の親会社に帰属する子会社の利益剰余金のみ積み上がっていく形となり、非支配株主に帰属する部分については非支配株主持分に積み上がっていくこととなります。

以上が非支配株主持分に関する解説と、それに関係する連結仕訳の紹介でした。

実際の実務の処理はもっと複雑にはなりますが、基本的な考え方は同じですので入門編としてイメージを掴んでいただけたらと思います。